Фото: ser02020 / fotki.yandex.ru

Нищие как были, так и остаются неотъемлемым штрихом к портрету любого российского большого города - что сто лет назад, что в наши дни. Разве что хлесткое слово “бомж”, к которому мы привыкли, и отношение, которое оно выражает, сильно контрастирует с традицией смотреть на нищих как на “божьих людей”, бытовавшей до революции. “Солидарность”, решившая углубиться в историю вопроса, пришла к выводу: за последние полторы сотни лет в этой области изменилось немногое...

Путешествуя из пункта А в пункт Б через Москву, многие наши соотечественники видят в столице одну лишь Комсомольскую площадь и три ее вокзала. А вместе с площадью - и тысячи ее жителей: главный транспортный узел страны предсказуемо стал и всероссийским местом притяжения для бездомных. Некоторые живут на вокзалах и в их окрестностях годами; у здешних обитателей - свой свод жизненных правил, своя иерархия.

Здесь же - нелегальная торговля и собственные биржи труда... Вообще-то, по данным московских властей, почти 70% оказавшихся на улице из тех, кто обращался к городу за помощью (то есть хотя бы за горячим супом с раздаточного пункта), попали в эту категорию, потеряв работу или связавшись с недобросовестными работодателями. И лишь 14% столичных бездомных - москвичи.

Впрочем, это своего рода константа - столицы всегда были местом, куда стремились бездомные; и сто, и сто пятьдесят лет назад коренных москвичей в Первопрестольной среди жителей улицы было не так уж много...

Да и в целом, несмотря на все потрясения, революции и перемены века минувшего, у сообщества бездомных сто с небольшим лет назад и теперь слишком много общего...

В конце 2000-х годов настоящая война разгорелась между столичными градозащитниками и застройщиком, решившим возвести офисный центр посреди Хитровской площади близ Яузских ворот. Хитровка, прославившаяся после колоритного, пусть местами и приукрашенного, описания Гиляровским (“Москва и москвичи”), - самое мрачное место старой Москвы, ставшее благодаря писателю одним из ее символов. Она еще в начале XX века и была столичными “тремя вокзалами”. Или, вернее сказать, “бермудским треугольником”.

Сто лет назад в ее центре громоздился ажурный чугунный навес - биржа труда поденщиков и чернорабочих. С самой отмены крепостного права тысячи и тысячи крестьян из соседних, а порою и далеких губерний прибывали сюда в поисках сезонного заработка.

Москва в конце XIX века - уже не просто “порфироносная вдова”, но центр огромного промышленного региона и средоточие крупных коммерческих компаний, - росла как на дрожжах и постоянно требовала рабочих рук: мостить мостовые и дробить камень для них, трудиться на стройке или на подсобных работах. Не хватало людей и на фабриках.

Другое дело, что устроиться в чужой среде удавалось не всем. Многие вчерашние крестьяне, не имея квалификации и оторвавшись от сельской жизни и земли, оседали в трактирах и ночлежных домах, которые в конце XIX века в изобилии появились в окрестностях Хитрова рынка.

В группе риска прежде всего была бессемейная молодежь, не имевшая квалификации: такие, оставшись без присмотра общины, быстро скатывались к самому дну, попадая в компанию беглых преступников и беспаспортных со всех окрестных губерний. Тем не менее они редко становились профессиональными нищими.

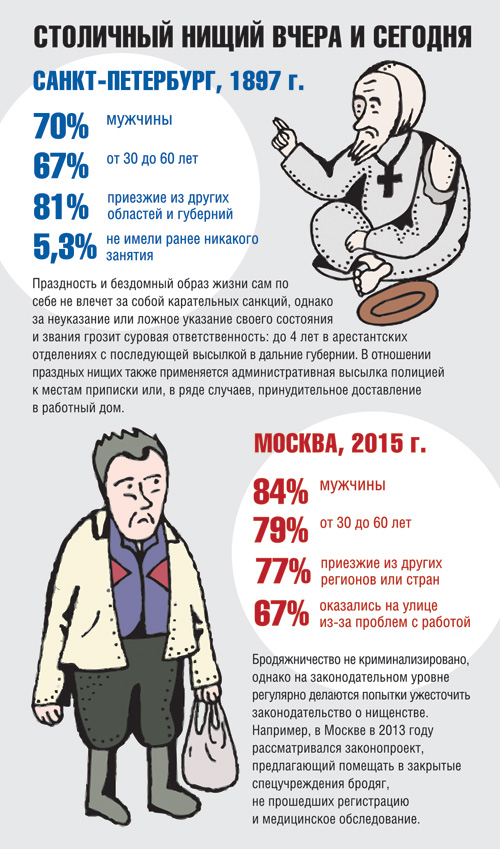

...Современный столичный бездомный, если верить статистике, собранной столичными властями, скорее всего, окажется иногородним мужчиной 40 - 60 лет - это самая уязвимая категория на рынке труда. Что любопытно, такая же картина предстанет нам, если взглянуть на отчеты конца 1890-х из тогдашней столицы - Санкт-Петербурга (едва ли в Первопрестольной ситуация коренным образом отличалась): типичный петербургский житель улицы, попавший в поле зрения полиции из-за прошения милостыни, был старше тридцати лет от роду; мужчин было впятеро больше, чем женщин.

Большая часть нищих из этого числа в прошлом трудились чернорабочими и прислугой, хотя относительно много было и людей, знавших ремесло (почему-то больше других в группе риска было слесарей), и даже некоторый процент носителей “грамотных” профессий.

Среди последних попадались необычные люди, с колоритными - и подчас трагикомическими - историями. С одним из таких повстречался в 1902 году Константин Станиславский, отправившийся в трущобы Хитровки за натурой для очередной постановки:

“В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с босяцкой интеллигенцией. Это был мозг Хитрова рынка, состоявший из грамотных людей, занимавшихся перепиской ролей для актеров и для театра... Особенно один из них пленил нас своей красотой, образованием, воспитанностью, даже светскостью, изящными руками и тонким профилем. Он прекрасно говорил почти на всех языках, так как прежде был конногвардейцем. Прокутив свое состояние, он попал на дно, откуда ему, однако, удалось на время выбраться и вновь стать человеком. Потом он женился, получил хорошее место, носил мундир, который к нему очень шел.

“Пройтись бы в таком мундире по Хитрову рынку!”- мелькнула у него как-то мысль.

Но он скоро забыл об этой глупой мечте... А она снова вернулась... еще... еще... И вот во время одной из служебных командировок в Москву он прошелся по Хитрову рынку, пора-зил всех и... навсегда остался там, без всякой надежды когда-нибудь выбраться оттуда”.

Но львиную долю обывателей столичного дна и тогда составляли как раз профессионалы своего дела. В традиции прошение милостыни “Христа ради” испокон веку отнюдь не было “социально неодобряемым” образом жизни - напротив, народная традиция велела всячески заботиться об “убогих”. К тому времени, когда Россия вступила на путь капитализма, на этом выросла целая отрасль...

Если, скажем, Гороховец был известен своими клепальщиками, а Псковская губерния - скобарями, то некоторые села, такие как деревня Пьявочное Озеро Арзамасского уезда Нижегородской губернии, прославились тем, что все их активное население уходило “в отход” собирать подаяние. Пьявоозерцы, обзаводясь за фиксированную мзду бумагами от причта небогатых приходов, отправлялись собирать пожертвования на нужды этих приходов. С молчаливого согласия последних до церковной копилки доходила едва ли четверть собранного. Куда девалось остальное, понятно по тому, что в соседних деревнях не чинясь прозвали Пьявочное Озеро “Пьянишным”.

Профессиональные “христарадники” делились на специализированные “гильдии”. Стоящих на папертях называли “богомолами”, просящих подаяние на кладбищах - “могильниками”. Отдельное место в иерархии просителей подаяния занимали “сочинители”. Мнимые бывшие солдаты звались “севастопольцами”, фальшивые странники - “иерусалимцами”...

Таких в своих хитровских похождениях встречал и Гиляровский:

“В доме Румянцева была, например, квартира “странников”. Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно. После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором”.

Другое дело, что у иных “христарадников” в родных селах стояли зажиточные дворы - на зависть остальным...

Широко была известна в обеих столицах своими нищими Тверская губерния. Что же до Москвы, то в ее окрестностях были собственные “гнезда” профессиональных нищих - в частности, Верейский и Богородский уезды.

Законодательство конца XIX века по борьбе с нищенством подразумевало административный арест и последующую высылку задержанных нищих “к местам приписки”. Но в эффективность этой меры мало кто верил: высланного из большого города нищего, скорее всего, через несколько месяцев можно было увидеть на прежнем месте...

“Чистка” эта, несмотря на всю ее ретивость, есть не что иное, как бесплодная Сизифова работа, или переливание из пустого в порожнее”, - констатировали еще в 1886 году авторы книги “Язвы Петербурга”.

Уже далеко позади были суровые петровские времена, когда за рецидив бродяжничества пойманному на этом грозил не только кнут, но и дальняя ссылка; мало того, подающий милостыню рисковал быть наказанным крупным штрафом. Впрочем, один из способов репрессивного решения проблем нищеты - помещение в работный дом, введенный в России XVIII века по западному образцу, - дожил до конца века XIX...

Эти учреждения, где добровольно ли, принудительно ли попавший туда неимущий в обмен на труд получал кров и скудную пищу, заработали себе печальную славу в Англии XIX века - там они превратились в мрачные тюрьмы для бедных, откуда было гораздо труднее выбраться, нежели зачахнуть от недоедания, переутомления и холода. Но об этом гораздо лучше написал Диккенс, да и в “Солидарности” английским работным домам Викторианской поры посвящена целая статья (см. № 7, 2013).

Первое московское учреждение такого рода было создано в 1777 году по указанию Екатерины II (мужское отделение - на Сухаревке, женское - в Андреевом монастыре), поставлено под контроль полицейского ведомства и предназначалось в первую очередь для “праздных ленивцев” - трудоспособных. В конце концов позже, в 1870 году, именно на его основе (через слияние с московским смирительным домом для буйных правонарушителей) будет основана знаменитая тюрьма “Матросская тишина”.

С 1836 года другой работный дом открывается в помещении бывшего театра против дворца князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке. Театр не действовал еще со времен нашествия французов, и разрушающийся без призора дом был выкуплен в пользу города. “Юсупов дом”, как назвали заведение из-за соседства с княжеским дворцом, был первоначально рассчитан на 200 призреваемых.

Основной контингент “Юсупова дома” также составляли доставленные полицией “бездельники” разных возрастов. Но в нем предусматривалось и особое отделение для добровольно пришедших нищих, не желающих кормиться милостыней и готовых трудиться за хлеб и кров.

И первым, и вторым полагалось содержание: стол с чаем с сахаром, хлебом, кашей и щами - и простая, но муторная работа вроде щипания пеньки, плетения корзин или хозяйственных работ. Вместе с тем к “добровольцам”, в отличие от доставленных в работный дом по приговору, не приставляли надзирателей, отношение к ним было иным - да и работы им выдавали проще.

Но до конца XIX века желающих сдаться в работный дом было крайне мало: находившийся на скудном финансировании “Юсупов дом” оставался, по выражению современников, “мрачен, громаден и грустен”...

Ситуация переменилась в конце столетия - вместе с реформой всей системы общественного призрения и активизацией “гражданского общества” и частной инициативы в деле борьбы с нищетой. В пореформенный период в городах России появилось некоторое количество частных работных домов - уже не отпугивавших бездомного своей тюремной сущностью.

Но самым знаменитым из трудовых заведений нового образца, задавшим формат трудовой помощи бездомным на несколько десятилетий вперед, стал “дом трудолюбия” о. Иоанна Кронштадтского.

Настоятель Андреевского собора в Кронштадте, о. Иоанн, уже в новые времена канонизированный Русской православной церковью, задался целью создать систему эффективной трудовой помощи неслучайно. Кронштадт был в те годы не только портом-крепостью, запирающей вход в Санкт-Петербург, но и тогдашним “сто первым километром” столицы, местом высылки нищих и бродяг.

Дом трудолюбия был открыт в 1882 году, уже после убийства Александра II. Он давал бездомному, решившему обратиться за помощью, дешевый, но не бесплатный стол и ночлег. Относительно свободный режим пребывания в ночлежном доме при доме трудолюбия коренным образом отличал его от полутюремного порядка в работных домах недавнего прошлого. Но главным новшеством стала возможность для неимущих не только получить кров в обмен на труд, но и овладеть ремеслом - путевка обратно в нормальную жизнь.

Конечно, основной сферой деятельности в кронштадтском доме трудолюбия было традиционное для всех работных домов щипание пеньки, которое практически не требовало специального навыка, а также клейка конвертов и коробок. Попытки обустроить при доме ремесленные мастерские поначалу успехов не имели. Но со временем дело пошло в оборот, и при доме заработали, к примеру, мастерская по производству платья с курсами кройки и шитья для женщин и переплетная и обувная мастерские для мужчин...

Вскоре дом трудолюбия о. Иоанна превратился в полноценный социальный центр - с амбулаторией, библиотекой, школой и даже биржей труда для желающих поступить в услужение. Кроме того, попечительский комитет при доме трудолюбия мог в особых случаях выделить просителю средства на билет на родину.

Соратником Иоанна Кронштадтского на ниве организации трудовой помощи стал юрист-лютеранин барон Отто Буксгевден, один из попечителей кронштадтского дома трудолюбия.

В 1886 году Буксгевден основывает на собранные немецкой общиной Петербурга средства Евангелический дом трудолюбия. В нем, как и в “традиционных” работных домах, ограничивалась свобода призреваемых, однако активно использовался принцип, который и сейчас применяется в социальных учреждениях для бездомных: привлечение наиболее зарекомендовавших себя “постояльцев” на работу.

Одиннадцатью годами позже Буксгевден создает в Петербурге дома трудолюбия совершенно нового формата - для образованных женщин и мужчин, с предоставлением возможности “интеллигентного труда”. В частности, речь шла о конторской работе.

С 1890-х годов количество домов трудолюбия по всей стране постоянно увеличивалось, и сам новый формат трудовой помощи оказал большое воздействие и на “традиционные” работные дома.

Уже знакомый нам “Юсупов дом” в это время благодаря пожертвованиям обзаводится многочисленными мастерскими и большим новым зданием в Сокольниках. Теперь это уже не “мрачное и грустное” учреждение, но полноценный социальный центр с больницей, школой и библиотекой, дающий постояльцам возможность небольшого, но заработка. На рубеже XIX - XX веков “добровольцев” в “Юсуповом доме” уже половина от общего числа его жителей...

Крепко подзабытая за советское время, идея домов трудолюбия сейчас переживает второе рождение. Одним из первых современных учреждений этого типа стал центр “Ной”, созданный прихожанином храма свв. Космы и Дамиана в Шубине Емельяном Сосинским. Об этом центре “Солидарность” писала на протяжении нескольких лет (см. "Солидарность" № 39, 2013). К сожалению, в основном по поводу уголовного дела в отношении его создателя и постоянных проблем центра с местными властями.

Но российский абсурд - это хоть и вечная, но все же другая история.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно