Фото: Николай Федоров / архив "Солидарности"

Даже при самых оптимистичных демографических тенденциях уровень рождаемости в России в ближайшие 15 лет так и не обеспечит простого воспроизводства населения. Однако доля детей в структуре общества должна возрасти. Равно как и доля пенсионеров. И таким образом к 2030 году на трех трудоспособных россиян будет приходиться двое нетрудоспособных. Об этом журналистам рассказали сотрудники Института демографии НИУ ВШЭ.

Эксперты Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский и Евгений Андреев 4 декабря представили свою работу - серию прогнозов численности населения России до 2030 года, учитывающих тенденции в ключевых демографических процессах: рождаемости, смертности и миграции. Получилось 36 сценариев.

Наиболее широк диапазон изменений рождаемости. По сути, сейчас в России весьма неплохая демографическая ситуация. В 2013 году родилось почти 2 млн человек, что существенно превышает число умерших. Но эксперты отметили, что об устойчивости этой тенденции однозначно говорить нельзя.

Рождаемость сильно варьируется от страны к стране и даже в пределах одного региона. Эксперты привели примеры таких расхождений в Европе:

- Так, Франция весьма близка к уровню простого воспроизводства, при котором суммарный коэффициент рождаемости выше двух. А вот у соседей Франции - Германии и Италии - этот показатель, напротив, очень низок - примерно 1,4 рождения на одну женщину.

Статистика показывает, что суммарный коэффициент рождаемости (число рождений у одной женщины за всю ее жизнь) в России практически непрерывно растет с 1999 года. Тогда он составлял 1,16, а по итогам 2012 года - 1,7. По этому показателю Россия входит в десятку европейских стран с самым высоким уровнем рождаемости, а также занимает первое место среди промышленно развитых стран по темпам ежегодного прироста рождаемости за последние 10 лет.

- Было бы оптимально, если бы Россия в ближайшие годы развивалась по французскому демографическому сценарию, - считают Вишневский и Андреев. - Однако до сих пор траектория российской рождаемости была ближе к немецкой, итальянской или японской.

Оптимистический сценарий предусматривает, что к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в России будет 1,96. Средний сценарий - 1,67 (чуть ниже нынешнего уровня - 1,69). Пессимистический прогноз - 1,38. Причем оптимистические сценарии были ориентированы на достижение целевых показателей, предусмотренных “майскими” указами президента РФ.

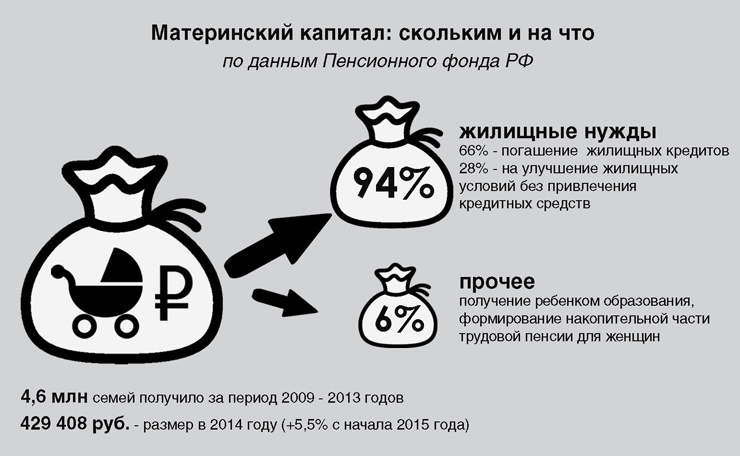

Отметим, что при всех сценариях даже уровень простого воспроизводства населения в России не будет достигнут. При этом, по утверждению Минтруда, рождаемость в стране выросла на 30% после появления программы материнского капитала. Почти 40% матерей, имеющих сертификат на материнский капитал, использовали эти средства полностью, и 94% денег были направлены на улучшение жилищных условий. В том числе 66% - на погашение жилищных кредитов и займов, а 28% - на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств.

Впрочем, другие эксперты не уверены в столь существенном влиянии материнского капитала на рождаемость. Согласно данным исследования, проведенного профессором кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Наталией Зверевой, лишь 6% опрошенных мужчин и женщин сказали, что меры господдержки помогли им “принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позволить”. Еще 16% женщин и 17% мужчин считают, что “материнский капитал” помог им реализовать “отложенный проект” - родить ребенка, которого они и так собирались завести, но немного позже.

Такой же точки зрения придерживается, по-видимому, и Министерство экономического развития, которое 1 октября этого года направило официальное письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву “Об отмене “материнского капитала” за рождение второго ребенка”. В письме предложено отменить выдачу материнского капитала. С точки зрения министерства, маткапитал лишь “сдвигает календарь рождений”, а не увеличивает количество детей. Зато, отменив выплаты, государство сэкономит до 300 млрд рублей в год.

Между тем, даже если предположить, что благодаря маткапиталу семьи просто раньше решаются на рождение ребенка, стоит ли лишаться этого преимущества? Ведь даже по самым оптимистичным сценариям простое воспроизводство населения в ближайшее время России “не грозит”. Тем более что количество женщин детородного возраста в ближайшие годы будет сокращаться, и большинство экспертов ждут демографического провала.

Вот и научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов высказывал в СМИ мнение, что рождаемость выросла во многом благодаря именно мерам социальной поддержки: “На мой взгляд, потенциал проводимой семейной политики, который был сейчас реализован, использован хорошо. Другое дело, что этого недостаточно, и надо стимулировать рождение третьих детей в семьях в тех регионах, где реально имеет место демографический кризис, а именно на всех территориях, где проживает государствообразующий русский народ, самый многочисленный в России. Над этим бы надо задуматься”.

Сейчас средняя продолжительность жизни россиян превышает 70 лет. По пессимистическому сценарию показатели останутся на уровне лучших достижений прошлых лет, но не опустятся ниже. Наиболее благоприятный сценарий предполагает увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни у мужчин до 72,9 года, у женщин - 82,9 года. Средний сценарий: для мужчин - 68,7, для женщин - 79,5 года.

Так сколько же жителей будет в России через 15 лет? Два наиболее идиллических сценария из 36 предполагают, что население “подрастет” до 150 млн и более. Это прогноз с высокой рождаемостью, высокой продолжительностью жизни и средней миграцией. Треть сценариев предсказывают стабилизацию количества населения на уровне 140 - 145 млн человек, причем только три из 12 сценариев предполагают высокую миграцию. По остальным девяти сценариям стабилизация количества населения достигается прежде всего за счет сочетания пусть и не самых оптимистичных, но относительно благоприятных тенденций рождаемости и продолжительности жизни.

Если отнести к детям молодежь до 20 лет, а к трудоспособному населению - людей от 20 до 65 лет, то мы увидим следующую картину: с 1965 по 2010 год детей стало на 17,5 млн меньше, а их доля в населении с 38% сократилась до 21%.

Прогнозы по “детям” до 2030 года оптимистичны. По трем сценариям число детей будет расти на протяжении почти восьми лет, а по большинству сценариев этот рост продлится дольше. По 14 сценариям он будет продолжаться не менее 15 лет, а еще по 22 сценариям - и более.

Однако количество пожилых людей точно увеличится. Прогнозные оценки на 2030 год находятся между 24 и 30 млн человек.

Соответственно вырастет и доля пожилых людей в общей структуре населения. Если в середине 1960-х она не достигала и 7%, то к 2030 году вырастет в два с половиной - три раза, до 17 - 20%. Ясно, что дальнейшее старение населения увеличит экономическую нагрузку на трудоспособных граждан. Если сейчас нагрузка пожилыми составляет 196 на 1000 трудоспособных, то к 2030 году она может вырасти, по разным подсчетам, до 300 - 365 на 1000, а в сумме с детьми может превысить 700 на 1000 трудоспособных. Таким образом, на трех трудоспособных россиян будут приходиться два нетрудоспособных...

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно