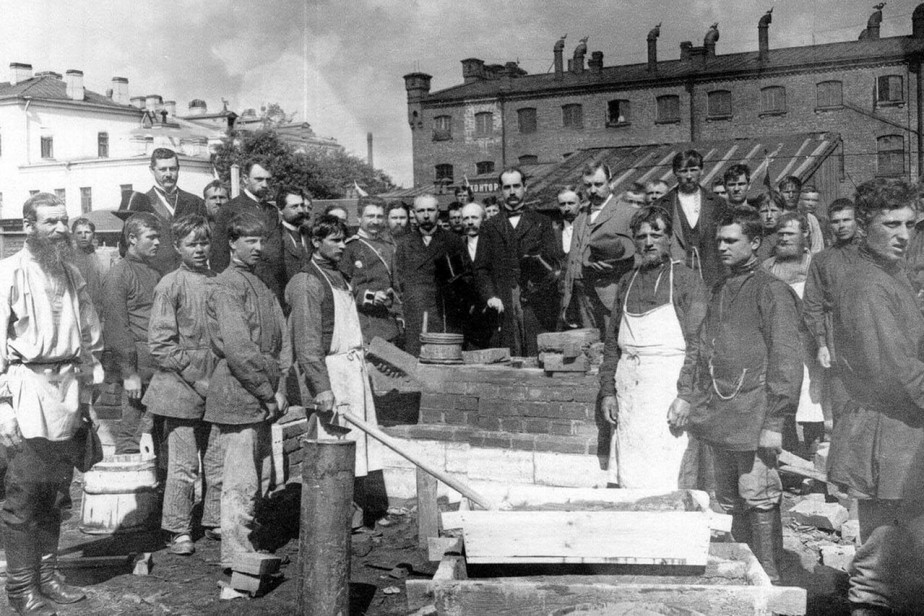

Фото: statehistory.ru

В России трудовое право зародилось еще в XIX веке как отрасль, регулирующая взаимодействие труда и капитала и социальные конфликты. Государство не могло оставаться в стороне от “беспокойной” отрасли права. Оно вынуждено было не просто устанавливать некие границы договорных отношений сторон, но и напрямую вмешиваться в содержание этих сложных отношений.

Первые попытки регулировать труд наемных работников в России были предприняты в 1835 году. В Уставе о промышленности были закреплены “Особые правила об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступившими на оные по найму”. Правила определяли порядок найма на работу “вольных” людей, а хозяин фабрики должен был подписывать с работником “условия о найме”.

В 70-х годах XIX века ученый-экономист, министр финансов Николай Бунге отмечал, что государство может и должно контролировать трудовые отношения через соответствующий орган, которым впоследствии и стала Фабричная инспекция.

Попытка создать специализированный госорган по надзору за отношениями между владельцами фабрик и рабочими была предпринята еще в 1859 году. Комиссия при Министерстве финансов, работая над поправками к Уставу о промышленности, впервые определила сущность такого органа. В целях контроля за соблюдением фабрикантами установленных законом правил в отдельных местностях предлагалось ввести должности инспекторов и их помощников. Проект определял полномочия инспекторов. Предлагалось наделить их правами: не реже раза в год посещать фабрики и заводы в любое время суток, требовать документы и книги учета, чтобы проверять труд малолетних, оплату труда работников, режим труда и отдыха, а также сведения о несчастных случаях на производстве.

Однако проект создания госоргана по контролю и надзору в сфере наемного труда был реализован лишь с принятием 1 июня 1882 года закона “О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах”. Для малолетних закон устанавливал ограничения труда в ночное время, сокращал рабочее время, а также обязывал предоставлять возможность посещать школы, если малолетний работник не имел начального образования.

Для надзора за исполнением закона учреждалась “особая” инспекция - Фабричная инспекция в структуре Минфина. Местности, где была фабричная, заводская и мануфактурная промышленность, делились на округа; сначала их было девять. В каждом округе предполагалось учредить по одному или несколько инспекторов, подчиненных главному инспектору. Инспекторы были обязаны наблюдать за исполнением постановлений о посещении начальных училищ и занятиях малолетних рабочих, составлять протоколы о нарушениях, передавать протоколы в судебные установления и обвинять в суде виновных в проступках. Виновные в нарушении этого закона владельцы, заведующие или управляющие фабрик и заводов могли быть подвергнуты тюремному аресту до одного месяца или штрафу до 100 руб.

Фабричная инспекция стала механизмом внедрения в жизнь предприятий новых правовых норм и урегулирования неизбежных конфликтов на производстве, где сочетались интересы частной выгоды, социального спокойствия и государственной политики.

Исследователи отмечали, что “в фабричную инспекцию вначале шел цвет русской либеральной интеллигенции. Либерально настроенная “народолюбивая” демократическая интеллигенция пошла туда, внося все свое горячее желание служить на пользу “народа” и вообще более угнетенным социальным классам” (Каплун С.И. “Охрана труда и ее органы”). Экономисты с высоким жалованьем, занимавшие соответствующее положение в обществе, шли в фабрично-заводскую инспекцию за небольшие деньги фактически на каторжную работу - следить, чтобы соблюдались трудовые нормы.

Вначале новое положение распространялось на три округа: Петербургский, Московский и Владимирский, в каждый входило несколько губерний. На одного инспектора приходилась территория с две Германии. Например, в Московский округ входило шесть губерний.

Окружные инспекторы подчинялись главному фабричному инспектору. Им стал Евгений Андреев, технолог по образованию, педагог, член Русского технического общества. Летом 1883 года на его место был назначен Яков Михайловский, литератор и педагог, председатель Санкт-Петербургского комитета по грамотности; он прослужил в этой должности вплоть до ее ликвидации в 1894 году.

Московский фабричный округ возглавил Иван Янжул, экономист, профессор Московского университета по кафедре финансового права, автор многочисленных научных и публицистических трудов, в том числе по английскому рабочему законодательству. О причинах, побудивших его заняться инспекторской деятельностью, он писал: “В полной силе и цвете лет, проникнутый лучшими стремлениями своей юности, я мечтал своим трудом принести Родине посильную лепту в разрешении многотрудного и важного рабочего вопроса, который должен отразиться на всем ее будущем...”

Министр Бунге предупреждал Янжула: “…мы не можем сделать сразу много для рабочих: надо действовать осторожно, чтобы не раздражать заинтересованные и предубежденные круги, но я убежден, что постепенно возможно будет внести надлежащий порядок в этот вопрос и сделать все, что возможно, для его изменения к лучшему”.

В январе 1884 года Янжул написал большой отчет об увиденном при инспектировании предприятий. Он вспоминал, что фабриканты, прочитавшие этот труд, “делали намеки, что описательная часть моего отчета страдает преувеличениями, что содержание его пахнет-де “социализмом” и что автора следовало бы сократить”. Их желание отчасти было исполнено: инспекторам конфиденциально было предложено прекратить объезды фабрик; отчеты инспекторов было решено больше не публиковать.

В декабре 1884 года министр финансов утвердил “Инструкцию чинам инспекции по надзору за исполнением постановлений о малолетних, работающих на заводах фабриках и мануфактурах” - с более подробными указаниями относительно обязанностей и действий инспекторов. В частности, инспекторы получили “открытые листы”, которые давали право беспрепятственно в любое время проходить на фабрики и заводы соответствующих округов для выявления нарушений фабричного законодательства.

В середине XIX века положение рабочих в России оставалось бесправным, а формы труда - жестокими. Зачастую на фабрично-заводских предприятиях действовали правила внутреннего распорядка, составленные владельцами и вводимые без всяких объяснений. “Хозяин фабрики - неограниченный властитель и законодатель, которого никакие законы не стесняют, рабочие ему обязаны беспрекословным повиновением”, - гласили правила одной фабрики. Янжул неоднократно находил в таких правилах запись: “Замеченные в нарушении фабричных правил штрафуются по усмотрению хозяина”.

Штрафы с рабочих, взимавшиеся по разнообразным поводам и без повода, без указания причины, поступали в распоряжение хозяина и иногда доходили до половины заработка работника. Бывало, что сверх штрафов назначалась еще неустойка. На предприятиях людей могли штрафовать за то, что они требовали деньги на руки; за простои, пока разгружалось сырье; и даже за пение песен в воскресные дни или вождение хороводов во дворе фабрики. В конце года оказывалось, что многие рабочие не только ничего не заработали, но и должны хозяину одну-две месячные зарплаты. И при заключении нового договора фабрикант легко понижал расценки, ведь должнику некуда было деваться.

По свидетельству Янжула, рабочие страдали от крайней неопределенности сроков выдачи зарплаты. Как правило, сроки не оговаривались в договоре, и хозяин выдавал деньги рабочим или два раза - на Пасху и Рождество, или три-четыре раза (иногда чаще) в год.

На некоторых фабриках был и такой порядок: зарплата не выдавалась на руки числящемуся в крестьянском сословии рабочему в течение года (до конца срока найма). А необходимые ему для податей деньги отсылались прямо волостным старшинам или старостам.

При таких порядках рабочий вынужден был кредитоваться в фабричных лавках, неоплатным должником которых он зачастую был весь год. Фабричные лавки давали такой доход фабрикантам, что некоторые их владельцы ставили в условие найма рабочих обязательство брать продовольствие только у хозяина.

После утверждения в июне 1886 года Государственным Советом “Правил о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции” полномочия фабричной инспекции были расширены.

По мнению современников, этот закон открыл новую эру во взаимоотношениях рабочих и предпринимателей. Высказывалась мысль, что он имел такое же значение для рабочих, как для крестьян закон об отмене крепостного права, поскольку покончил с хозяйским произволом на фабриках и заводах.

В первой части закона от 1886 года устанавливались:

- права и обязанности сторон при заключении трудового договора;

- правила прекращения и расторжения трудового договора;

- сроки выдачи заработной платы и ограничения удержаний из нее; запрещалась расплата с рабочими купонами, условными знаками, хлебом, товаром и иными предметами кроме денег;

- определение правил внутреннего распорядка.

Вторая часть закона содержала требования к его исполнению и определяла порядок проведения в жизнь нового положения. На фабричных инспекторов были возложены новые функции:

- контролирующая - наблюдать за исполнением новых положений закона;

- примирительная - рассматривать жалобы и принимать меры к предупреждению споров и недоразумений между хозяевами и рабочими;

- административная - составлять протоколы о нарушениях и передавать эти протоколы в губернские по фабричным делам присутствия, в мировой или окружной суд по принадлежности;

- распорядительная - рассматривать и утверждать таксы, табели, расписания и правила внутреннего распорядка на фабриках и заводах.

За нарушение закона фабриканты карались штрафом до 300 руб., а заведующие фабрикой или заводом подвергались аресту до трех месяцев и могли быть лишены права заведовать промышленным предприятием.

Мелкие фабриканты, чтобы не исполнять закон о малолетних, меняли вывеску на “ремесленное заведение” - и не посылали малолетних учиться, не сокращали им рабочий день. В итоге на многочисленных рогожных фабриках пяти-

шестилетние дети по-прежнему работали по 16 часов в сутки, а прикормленные юристы никак не могли четко определить, чем отличаются в России фабрики от ремесленных заведений.

Появление закона 1886 года, говоря современным языком, вызвало противодействие предпринимателей. Они выражали недовольство как тем, что государство вмешивается в их отношения с наемными работниками, так и предоставлением особых прав фабричной инспекции. Последней пришлось выдержать объявленную предпринимателями длительную войну.

В январе 1887 года в Минфине произошли серьезные изменения. Сторонника перемен Николая Бунге сменил Иван Вышнеградский, который придерживался совершенно иных взглядов и был противником фабричной инспекции - “этой выдумки Бунге”. Новый министр считал, что инспекторы мутят рабочих, настраивают их против хозяев. Да и доставляют слишком много неприятностей вверенному ему министерству. “Я постараюсь передать инспекцию в Министерство внутренних дел - пусть из инспекторов сделают становых приставов”, - пообещал он в узком кругу.

Московский фабричный инспектор Янжул продержался при новом министре до сентября. Обвинительные приговоры за злоупотребления некоторых крупных фабрикантов, чего ему удавалось добиться в фабричных присутствиях в упорной борьбе, вызывали апелляции и складывались в Минфине под сукно.

Действенный надзор за заведениями фабричной промышленности и за отношениями между рабочими и предпринимателями был затруднен малочисленным штатом фабричных инспекторов, на увеличение которого нужны были дополнительные деньги.

По представлению министра финансов в марте 1894 года был издан закон “О преобразовании фабричной инспекции и должностей губернских механиков”. Новое положение закрепило передачу инспекторам функций контроля над техническим состоянием паровых котлов (ранее функция принадлежала так называемым губернским механикам). В то же время возложение на инспекторов обязанностей механиков, находившихся в непосредственном распоряжении губернаторов, ограничивало самостоятельность фабричной инспекции, вынужденной в ущерб своей основной деятельности, прописанной ранее в законах и инструкциях, все чаще исполнять другие поручения в интересах местной власти. Должность главного фабричного инспектора упразднялась, инспекция стала подчиняться непосредственно департаменту торговли и мануфактур Министерства финансов.

Усиление технического содержания в деятельности инспекторов (составление протоколов об обнаружении нарушений в установленном порядке употребления паровых котлов, надзор за испытанием паровых котлов, освидетельствование паровых машин и котлов и др.) повлияло на то, что в конкурсе на замещение вакансий инспекторов предпочтение стало отдаваться выпускникам высших технических учебных заведений.

В июле 1894 года министр финансов Сергей Витте утвердил новый порядок действий фабричной инспекции - “Наказ чинам фабричной инспекции”, дополненный специальным Обращением министра финансов к чинам фабричной инспекции по поводу “Наказа”. Он направлял фабричную инспекцию на путь разумного проведения законов в жизнь, без нарушения справедливых интересов самой промышленности.

В мае 1895 года министр финансов утвердил новую программу отчетов, требовавшую от инспекторов предоставления статистических сведений по различным количественным и качественным показателям развития промышленности.

В августе 1897 года секретным циркуляром Министерство внутренних дел предписало полиции выяснять причины рабочих волнений и устранять по возможности поводы к неудовольствиям, когда рабочие имеют основания жаловаться на притеснения или несправедливость фабрикантов и фабричной администрации. В ряде районов охранные отделения перешли к осуществлению контроля над рабочими, игнорируя фабричную инспекцию.

В марте 1898 года помощник шефа жандармов генерал-лейтенанта Александра Пантелеева докладывал Николаю II: “Сопоставляя труд рабочего, отдающего фабрике все свои жизненные силы, с тем, что дает ему фабрика, располагающая громадными капиталами и обязанная своим цветущим состоянием труду того же рабочего, нельзя не прийти к заключению, что на долю рабочего выпадает слишком мало. Заботы о рабочем в смысле улучшения его положения должны быть направлены прежде всего на увеличение его заработка как материального его обеспечения”. В докладе предлагался план защиты прав рабочих: безотлагательное создание в каждом фабричном центре вооруженной полиции с обязанностью “надзора за соблюдением на фабриках и заводах правил внутреннего распорядка”. Расходы на содержание такой полиции было предложено полностью возложить на фабрикантов. За фабричной инспекцией предполагалось оставить “чисто техническую часть”.

Идея создания “специальной фабричной полиции” разделялась и московским обер-полицмейстером Дмитрием Треповым. Он выступал за ее размещение непосредственно на фабриках, за присутствие при производстве работ, за вмешательство “во все подробности быта рабочих и фабричных распорядков”.

В июне 1898 года министру финансов было доложено, что “дело постоянного надзора за взаимными отношениями и порядком на фабриках и заводах “уплыло” из рук фабричной инспекции и перешло в руки полиции”.

Как известно, к началу 1905 года в России сложилась классическая революционная ситуация. Непосредственным поводом к революционному взрыву стали выступления рабочих. 13 октября 1905 года начал работу Петербургский совет рабочих депутатов, который стал организатором октябрьского выступления рабочих в защиту своих прав. Эта забастовка охватила всю страну и переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. Уже 12 - 18 октября в различных отраслях промышленности бастовало больше 2 млн человек.

Октябрьская всеобщая забастовка вынудила императора пойти на уступки. Манифест 17 октября 1905 года даровал гражданские свободы: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. В стране появился выборный законодательный орган - парламент: Государственная дума и Государственный совет.

В ходе революционных событий фабричные инспекторы оказались под пристальным вниманием общественности и прессы. С одной стороны, их рассматривали как чиновников, полностью отвечающих за неспособность утихомирить неурядицы фабричной жизни. Так, в петиции 9 января 1905 года к царю рабочие Петербурга в качестве меры против гнета капитала над трудом требовали отмены института фабричных инспекторов. С другой стороны, фабричные инспекторы могли рассказать о действительных причинах случившегося, а возможно, и помочь в предотвращении подобных событий в будущем.

В 1913 году был принят Устав о промышленном труде. В него вошли Устав о промышленности и Горный устав 1893 года, закон о рабочем времени 1897 года, законы о вознаграждении рабочих за увечье и о старостах в промпредприятиях 1903 года, о страховании рабочих от несчастных случаев и болезни 1912 года. Однако первым разделом Устава стал раздел “О надзоре за промышленными предприятиями”. В частности, устанавливалось, что действие инспекции распространяется на рабочих фабричных, горных и горнозаводских предприятий, но из их числа исключались казенные заводы.

Оценивая фабричное законодательство Российской империи, исследователи отмечали слабость контроля за соблюдением законов: штат фабричной инспекции был слишком мал, а обязанности слишком велики, чтобы можно было всецело контролировать применение законов. Тем не менее закон от 1 июня 1882 года, заложивший основы государственного надзора в сфере труда, - важная веха в развитии трудового права России.

Продолжение следует

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Свою лепту в это внес и господин Сафонов. Бывший замминистра, проректор профсоюзной академии.

Помню его выступления по ТВ на канале ОТР, где он своими тонкими высказываниями, намеками зомбировал ) слушателей по "модернизации" трудовой инспекции. У меня волосы дыбом вставали! И это проректор профсоюзной академии! Я его всё время считал пятой колонной в профсоюзе.

Об этом писал в комментариях после его статей в "Солидарности".

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно