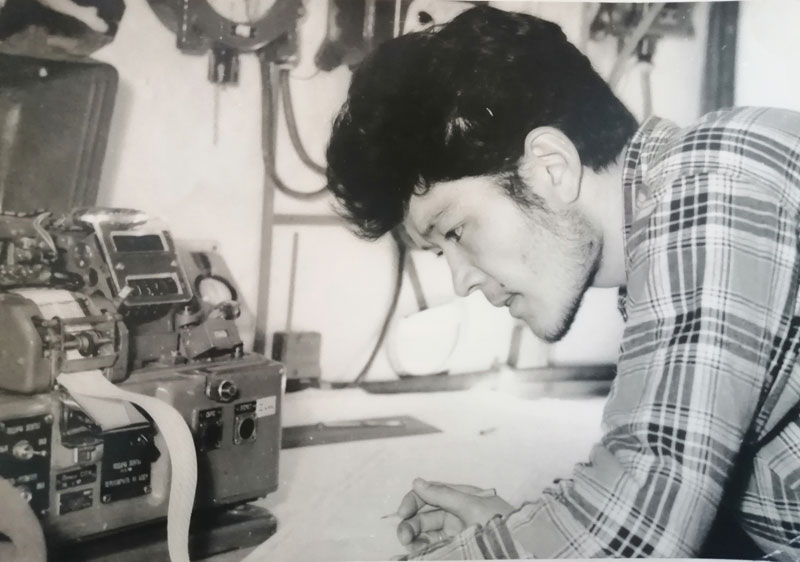

Фото предоставлено героем материала

В биографии бывшего председателя ППО петербургского Государственного гидрографического предприятия Майдана Бекжанова невозможно разобраться, не вооружившись подробной картой прибрежных морей Северного Ледовитого океана. Иначе никак не распутать сеть из названий островов, проливов, бухт и рек, накрепко вплетенных в его жизнь. Потому что все их исследователь-гидрограф прошел лично.

В Диксоне он начал с должности инженера гидрографической базы и вырос до начальника экспедиции. В Карском море изучал загрязнение прибрежных вод от нефтепродуктов. Водил суда по реке Колыме. Начальником отряда прошел комплексную Арктическую экспедицию. Работал начальником экспедиции в Балтийском море, Мурманске, Кольском заливе, Карском море, в море Лаптевых, Восточносибирском море, Лужской губе - местах с суровым климатом, тяжелыми условиями труда. Историй из жизни Майдана Елемесовича хватило бы на хорошую повесть. И хотя он рассказывает о своей работе как об обычном повседневном труде, пронзительный ледяной ветер над землей словно прорывается сквозь его слова, вызывая почти забытое с детства предвкушение открытий.

Удивительную роль играет в жизни случай. Чем еще объяснить, что казахского паренька из карагандинских степей занесло в морозное Заполярье? Он дитя войны - родился в 1942 году в большой семье, в селе Колхозное, где весной тихая река Нура вдруг становится бешеной от растаявших снегов. Кто после школы позволил бы ему, выносливому сельскому подростку, который с 16 лет ходил на охоту, оставаться бременем на шее родителей? Он искал работу и случайно увидел объявление: проектный институт Гипросовхозводстрой набирает рабочих для гидрографических изысканий.

Они искали воду по всему центральному Казахстану. Но так бы и остался, наверное, Майдан буровым рабочим, если бы на смышленого паренька не обратил внимание начальник партии и не подарил книгу “Гидрография рек Казахстана”. Тоненькую, но захватывающую. “Я ее прочитал - и решил пойти учиться”, - рассказывает Майдан Елемесович. А в сентябре 1960 года члены мандатной комиссии Высшего Ленинградского инженерно-морского училища им. адмирала Макарова поставили подписи под приказом о его зачислении. Поступал Майдан на Арктический факультет, ведь там можно было выбрать специальность “гидрография”.

Учился хорошо, и после института его ждали в Ленинграде, в 10-й аэрогеодезической экспедиции Госкомитета по географии и картографии. Но приятеля по общежитию распределили в Диксон, теряющийся где-то за Полярным кругом. Тот пришел к Майдану: “Боюсь туда ехать. Давай поменяемся”. Чего бояться человеку, с 16 лет привыкшему обращаться с ружьем? Майдан согласился.

В Диксоне его сразу назначили старшим помощником на гидрографическое судно. Через год, в 67-м, он был уже капитаном. Работали они по всему Карскому морю. Особенно на западном побережье полуострова Таймыр - от Диксона до мыса Челюскин, через Карское море заходили на архипелаг Северная Земля и остров Таймыр.

Для исследования береговой линии морей Советской Арктики были открыты восемь гидрографических баз, по 100 - 300 человек на каждой. База появилась в Архангельске, старинном портовом городе с удобным выходом в океан. Затем, дальше на восток, в Диксоне - там порт имел просторную гавань между островом и материком, где можно было укрыться от штормов нескольким крупным судам. Построили базу в Игарке, так как по Енисею в центральные районы России вывозился добротный лес. Затем база в Хатанге, на восточном побережье полуострова Таймыр. Дальше - в Тикси, на самом севере Якутии, куда приходили большегрузные суда для обеспечения Восточной Сибири. Благодаря базе на Колыме гидрографические суда исследовали устья рек Индигирки и Колымы. Потом Певек, где бухта позволяла построить безопасную стоянку для судов. Затем, после мыса Дежнёва, уже в Беринговом море, в бухте Провидения, появилась последняя из баз.

Все восемь гидрографических баз имели свой парк судов, тракторов, бурильных машин. Зимой гидрографы обследовали побережье, а с февраля до конца мая - морское дно. Показатели наносили на навигационные карты, все материалы передавали на гидрографическое предприятие, где шла их окончательная обработка. Затем данные отправляли в картографическое производство, чтобы на их основе выпускать новые карты, пособия, лоции.

Главный документ для любого капитана и штурмана - лоция, подробное описание всех островов, заливов и проливов в море, океане или реке. Например, Карского моря, Восточно-Сибирского моря. Лоции русской Арктики были составлены века назад, но их постоянно корректируют. На лоции так и пишут: откорректирована по результатам работ того или иного года. Затем данные уточняют. Чтобы пройти через устье реки или подойти к берегу, большегрузным танкерам и судам требуется канал шириной 100 метров. Но эти 100 метров могут иметь разную глубину. Дно может быть неровным, донные насыпи меняют расположение. И чтобы корабль не сел на мель, нужны очень точная географическая карта и описание маршрута, та самая лоция. Уточнением рельефа прибрежного дна и занимались гидрографы.

Экспедиция, в которой участвовал Майдан, исследовала побережье Таймыра, сотни мелких островов у его берегов, уточняла лоции. А на Колыме они сами становились лоцманами - теми, кто способен провести суда между подводными мелями, насыпями, грядами камней. В отличие от других гидробаз, на Колыме был небольшой корпус лоцманов. И все гидрографы стали заниматься лоцманской проводкой. А моряки не зря говорят, что лучший лоцман - это гидрограф: он знает скрытое под толщей воды дно так же хорошо, как и сушу.

Две навигации Бекжанов проработал на судне старпомом, потом капитаном, а еще через два года его назначили начальником отряда зимней навигации. На важных участках навигационного маршрута для безопасности судов на берегу строили маяки: деревянные или металлические, разного размера. На самых значимых устанавливали фонарь. Маяки зажигали с началом полярной ночи, и горели они до светлых дней. Все моряки знали, где маяки, в их навигационных извещениях это было отражено.

Майдан Бекжанов тоже зажигал маяки. Его отряд уходил в море на гидрографическом судне “Хронометр”, строил навигационные знаки, определял их координаты. Завозили ацетиленовые батареи, чтобы маяки всю зиму горели на специальных горелках. Это был тяжелый труд: баллоны по 70 - 120 килограммов приходилось таскать на руках. Работали в Енисейском заливе, на побережье от Диксона до архипелага Норденшельда.

Зимой 1971 года он уже был начальником зимней гидрографической экспедиции - сначала исследовали шхеры Минина и архипелаг Норденшельда, а в 1976-м начались работы в Гыданском заливе. С января по май два года подряд его отряд вел съемку рельефа дна промером со льда - с октября по июль залив замерзал, и исследовать дно со льда было намного проще, чем с борта судна.

- Постороннему человеку наши зимние экспедиции казались бы однообразными, - признается Майдан Елемесович. - Но работники экспедиции, все 35 человек, после первого же года вживались в работу. С января начинали спрашивать, когда снова идем в экспедицию. Они усиленно готовились, ремонтировали вездеходы, строили для жизни на льдинах специальные балки - деревянные домики на санях с длинными полозьями.

За время работы на всех, кажется, морях русского Заполярья Майдан Бекжанов не раз попадал в непростые ситуации - как бы ни готовился человек, Арктика непредсказуема. То во льду толщиной до двух метров на отливе образуется трещина, то погода резко поменяется. Но особенно Майдану Елемесовичу запомнился один случай, когда только выдержка, профессионализм и глубокое знание Севера позволили избежать беды.

В начале 70-х в Диксоне был создан молодежный гидрографический отряд № 2, и Бекжанова назначили его начальником. А в июне на Диксонскую гидробазу приехала группа врачей из московского Института медико-биологических проблем - изучать, как себя ведет организм человека в экстремальных условиях Арктики. В это время отряду Бекжанова как раз дали задание: на двух тяжелых транспортерах проверить береговые маяки в Енисейском заливе, а потом через залив перейти на Гыданский полуостров и обследовать его побережье. Выполнять задание с группой отправился и врач из Москвы.

В отряде было два вездеходчика, “водители от Бога”, говорит Майдан Елемесович. Гусеничные транспортеры, на которых ездил весь Север, выпускали тогда в городе Рубцовске Алтайского края, а эти вездеходчики были там испытателями новых машин. И главный механик гидробазы специально поехал в Рубцовск, чтобы уговорить уникальных специалистов поработать в Диксоне.

В таком составе и вышли на маршрут: Майдан, врач, который вел исследование, радист, несколько рабочих и вездеходчики. Предстояло преодолеть 250 километров до Енисея, потом путь шел по левому побережью залива, затем 300 км через острова Олений и Сибирякова, пролив Восточный и Енисейский залив - и на материк.

По тундре идти сложно и опасно - она вся в кочках, можно повредить вездеход, поэтому шли по льду вдоль берега. Зажгли один маяк, отремонтировали другой. Зашли на Олений остров - там стояла небольшая геодезическая партия. Переночевали, через пролив по льду вышли на остров Сибирякова, устроили ночевку у местного охотника, а утром собирались вернуться на материк. Был уже конец июня, продолжает Майдан Елемесович, в Карском море в это время еще стоит лед 2,5 метра толщиной, но насыпавшийся за зиму поверх него снег уже насыщается влагой. С юга неслышно идет тепло, а с Енисея - вода. И вот утром приходит к нему рабочий: “Начальник, в проливе - вода”. Выскочили из балков, а между островом и материком поверх льда - крошево снега. Лед в Енисее еще стоит без движения, но пройдет день, и мощная река понесет его в открытое море, а вместе с ним - людей на льду.

Майдан сразу принял решение: вездеходчикам все пробки в корпусах вездеходов закрыть, двигатели заправить соляркой и - ехать. Врач только спросил: “Собираешься идти по воде?” - и снова повесил свои датчики на Майдана и его рабочих. Сели они в вездеход, установили курс по гирокомпасу, Бекжанов всех предупредил: ехать строго за ним, если кто-то попробует свернуть с маршрута, будет стрелять в воздух - так делают в северных экспедициях, чтобы напомнить о приказе и не позволить менять курс следования. Поехали - вода заливала гусеницы, над морем висел утренний туман. Прошло три часа, пока они, строго следуя гирокомпасу, не почувствовали под ногами твердую почву.

Вышли из вездехода, собрались вокруг начальника отряда и молчат. Бекжанов спрашивает: “Чего молчим?” - “Не знаем, качать начальника или ругать?” Закурили, перекусили. От осознания, какой опасности удалось избежать, у всех поднялось настроение. Тем временем туман рассеялся, море стояло белым и безмолвным. “Ну что, домой?” До Диксона оставалось 120 километров. На базе датчики с них сняли, все записи врач забрал себе, а через месяц Бекжанову пришла благодарность - за успешное проведение экспедиции по Енисейскому заливу для Института медико-биологических проблем.

Не могу не задать Майдану Елемесовичу вопрос про очевидное: как им жилось в местах, где в январе бывает минус 46 градусов, а в августе - минус три?

На судах в арктических экспедициях бытовые условия нормальные, к ним никогда не было претензий, рассказывает Бекжанов. Когда велись грузовые работы с высадкой на берег, капитан всегда давал команду готовить баню. А на новых судах душ и теплая вода были уже в каждой каюте. В экспедициях жили на льду, в хороших, теплых, построенных на гидробазе балках по шесть - восемь человек. В отдельном балке была столовая, обед готовили две поварихи. Питание прекрасное, заказные продукты (“тоже очень хорошие”) доставлял Торгмортранс Министерства морского флота. Получали даже колбасы: в бочках, завернутые в целлофан и спрятанные в опилках. В Диксоне выпекали хлеб из отборной муки (“Мама называла такую муку “крупчаткой”. Хлеб этот был замечательный, большие буханки вкуса необыкновенного”, - вспоминает мой собеседник).

Заранее замораживали нужное количество буханок, и поварихи умели этот хлеб в духовках отмораживать так, что он получался свежий и вкусный. Замораживали и картофель, которым их тоже снабжал Торгмортранс, и потом те же виртуозные поварихи делали из него разные блюда, даже фаршировали мясом. “До сих пор не понимаю, как им удавалось готовить замороженную картошку так, что в ней не чувствовалась обычная приторная сладость”, - удивляется Майдан Елемесович.

Одежда в первые годы его работы, в 70-е, была ватная. Ватник и такие же штаны. Выдавали унты бесплатно на два года, валенки на год, меховые носки и портянки - на полгода. В набор также входили перчатки, меховая шапка, варежки. Уже в конце 70-х ватные костюмы заменили на “КАЭшки” - “костюмы арктические экспедиционные” на верблюжьей шерсти, с застежками, в которых до сих пор ходят полярники и пилоты. Еще на три года получали меховые костюмы - полушубок и меховые брюки.

- Снабжение было очень хорошим. И условия - человеческими, вполне нормальными для жилья, - подводит итог Бекжанов. - Люди видели, что их обеспечивают всем: едой, инвентарем, одеждой, жильем - и относились к работе соответственно. Не помню, чтобы кто-то портил оборудование, был к нему небрежен, тем более его продавал.

Одной из важнейших забот профсоюза остается защита прав работников, прежде всего на справедливую оплату труда. Поэтому мой следующий вопрос - об этом.

- Оплата была достойная, во всяком случае в Диксоне, поэтому многие стремились прийти работать на гидробазу, - рассказывает Майдан Елемесович. - Когда устроился туда инженером - мне сразу платили, допустим, 120 рублей. Умножали на северный коэффициент 1,8 - еще 96 рублей надбавки. Плюс недорогое питание, в Диксоне мы часто обедали в столовой поселка, которую тоже снабжал Торгмортранс Морфлота. В магазинах были практически все. Может, без особых деликатесов, но я не помню сбоев со снабжением.

На судах платили оклад с коэффициентом и надбавками за работу. В плюс шло долевое довольствие, еще 25% от оклада. “В море иная нагрузка, это не береговая работа, и плавсостав получал больше, чем оставшиеся на берегу. По оплате приближались, скорее, к работникам морского порта”, - поясняет Майдан Елемесович. И везде - и на судне, и в полевых экспедициях - было бесплатное питание. Когда через 11 лет работы Бекжанов уезжал из Диксона на Колыму, его зарплата уже доходила до 480 рублей. Для советского времени - хорошая сумма, заключает Бекжанов.

Чем же помогал профсоюз? Может, контролем за безопасностью труда? Ведь и гидробаза, и морская экспедиция в полярных условиях - зоны повышенного риска. Как рассказывает Майдан Елемесович, велся журнал регистрации работников, которые проходили инструктаж, прежде чем отправиться на рабочее место. Перед каждым выходом в экспедицию все вплоть до начальника сдавали комиссии экзамен по безопасности, а на рабочем месте уже он, старший в отряде, вызывал и инструктировал каждого. На каждую потенциально опасную ситуацию - при работе с бурильными машинами, при работе на льду, при проходе трещины, при проходе в плохую погоду - были инструкции, где описывались все требования. И все их соблюдали.

- Сотрудники с пониманием относились к этим ограничениям. Сами брали и читали книги по технике безопасности, занимались по ним. Увлеченные люди сознавали, что надо беречь и себя, и технику, - объясняет Бекжанов.

Профсоюз курировал изобретательскую и рационализаторскую работу на гидробазе. Те, кто подавал рацпредложения, получали доплату по 10 - 15 рублей. А если рационализаторских идей было много, в месяц могли заработать 50 - 100 рублей дополнительно.

Профсоюз следил за обеспечением спецодеждой, за качеством питания. Как и теперь, профком организовывал спортивные соревнования - Бекжанов до сих пор помнит лыжный поход на 490 километров из Дудинки в Диксон и местные соревнования по волейболу. На Диксонской гидробазе собрались музыкальные ребята - один играл на баяне, у другого был хороший голос, третий прекрасно декламировал стихи. Работники написали письмо на имя директора гидробазы, и с помощью предприятия и профкома получили оркестр из семи инструментов - двух баянов, аккордеона, гитары, альта, пианино, саксофона.

- Может, у вас возникали такие конфликты, когда требовалось профсоюзное вмешательство?

- Не помню такого ни в Диксоне, ни на Колымской гидробазе. Был у нас, правда, “скандалист первой гильдии”, как его называли, вечно к мелочи прицепится. Но подобные работники сами не выдерживали в сплоченном коллективе и уходили. На Севере к таким людям относятся без уважения.

А Майдан Елемесович в 1988 году ушел на повышение - его назначили начальником гидрографической базы в Хатанге. Там он проработал еще 13 лет, а затем продолжил службу в Санкт-Петербургском институте гидрографии. Уволился Бекжанов в 2022 году. Ему было тогда 80 лет.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно