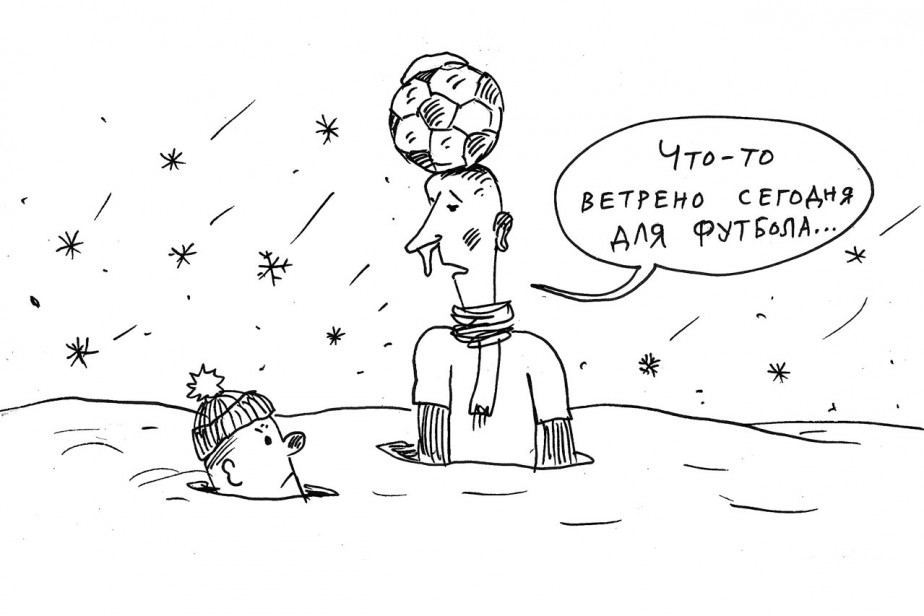

Рисунок: Дмитрий Петров / "Солидарность"

Среднестатистический телезритель обычно ассоциирует слово “спорт” с трансляциями чемпионатов мира по футболу, хоккею, возможно, с биатлонными соревнованиями и, конечно, с Олимпиадой. Между тем это лишь верхушка пирамиды. И события последних лет вскрыли очень серьезные проблемы в ее “основании”. Они кроются даже не в подготовке спортсменов, а в социально-экономических отношениях, управленческой неразберихе и организации рабочих процессов.

В мире спорта еще задолго до спецоперации набирала обороты тенденция, которая сейчас лавинообразно развивается по практически одному сценарию - российским спортсменам запрещают выступать на международных соревнованиях, федерации разрывают отношения с российскими коллегами, а соревнования, которые должны были пройти в нашей стране, либо отменяются, либо России запрещается их проводить.

Интересно, что касается это не только олимпийских видов спорта и международных чемпионатов по футболу или хоккею - верхушки “спортивной пирамиды”. Куда менее заметен кризис в массовом спорте и физической культуре, однако эти проблемы есть, и они могут серьезно повлиять как на экономику страны, так и на социальные отношения в обществе. Причина в том, что эти две составляющие “спортивной пирамиды” лежат в ее основе.

Как отмечает председатель профсоюза работников физической культуры и спорта Московской области Елена Осташова, “массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать долголетие”. При этом стоит учитывать особенность нашей страны, прямо влияющую и на здоровье нации, и на экономику государства. Об этом говорит главный тренер ГК “Чеховские медведи” Владимир Максимов:

- Мы должны понимать, что наша страна три четверти года находится под дождем и снегом. Пришел сентябрь - и где-то до мая активность образа жизни может снижаться, - делится своим опытом тренер.

Зампредседателя Общественного совета при Минспорте РФ Константин Белый оценивает нынешнее положение дел как “точку бифуркации”:

- Это такое состояние системы, при котором она становится неустойчивой и даже малое воздействие может вывести ее из стабильного состояния, - считает эксперт.

Ближайшие перспективы в свете последних событий он оценивает скептически ввиду “неопределенности” на различных уровнях управления физической культурой и спортом. Последнее время чиновники даже обращаются к общественности с просьбой дать предложения по изменению отдельных системных элементов физкультуры и спорта в России.

С одной стороны, хорошо, что руководители стали больше общаться с теми, для кого они работают. С другой стороны, это может означать отсутствие стратегических идей у руководства.

Для России слом международной спортивной системы (а он де-факто уже произошел) усугубляется неразберихой в управлении. Если со спортом высоких достижений все более-менее ясно - им занимаются Минспорт и Олимпийский комитет, то что делать с массовым спортом и “физкультурниками” - не очень понятно.

- Массовый спорт развивается многими структурами совершенно независимо друг от друга, что говорит об отсутствии системы, - обрисовывает проблему Константин Белый. - Им занимаются и спортивные федерации (причем по остаточному принципу), и органы исполнительной власти субъектов РФ, и муниципалитеты, и возрождающиеся физкультурно-спортивные общества, и некоммерческие организации различных уровней. Между всеми ними взаимодействие слабое - нет единого координирующего органа, который выстраивал бы единую общегосударственную стратегию развития массового спорта и физической культуры. В советское время таким органом был межотраслевой Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Он обеспечивал межведомственное взаимодействие. Минспорт в нынешней структуре управления - отдельное ведомство, а потому не имеет полномочий влиять на другие ведомства.

Между тем накопившиеся вопросы кардинально не решаются, а новые копятся.

Так, сейчас практически для всех российских спортсменов закрыта возможность участвовать в международных соревнованиях по олимпийским и другим видам спорта. А ведь за достижения на таких состязаниях присваивалось звание мастера спорта международного класса, которое позволяло заниматься тренерской деятельностью без дополнительного образования по тому виду спорта, где получено звание. Можно было поступать в упрощенном порядке на профильные факультеты определенных вузов, получать социальные льготы и выплаты.

Возникают проблемы и с получением других званий. Скажем, для кандидатов в мастера спорта участие в международных турнирах тоже учитывается. Это звание дает льготы при поступлении в вузы. В данном случае, правда, конкретное содержание льготы определяют сами учебные заведения.

Как решать эти вопросы - пока не очень понятно.

Нельзя сказать, что государство ничего не делает для изменения ситуации. Так, работники спортивных школ ждут, когда с 1 января 2023 года вступит в силу новая редакция закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” и Федеральный закон “Об образовании в РФ”. Оба касаются формирования системы спортивной подготовки в России. Над поправками активно работали профсоюзные организации, и многие предложения специалистов были учтены.

Удалось в последнее время решить и еще один очень важный вопрос:

- В прошлом году неимоверными усилиями спортивной общественности была возвращена должность “тренер-преподаватель”, отмененная около 10 лет назад и замененная на “тренера”, - говорит Константин Белый.

По сути, это означает признание роли тренера в формировании личности воспитанника. Изменено и содержательное наполнение профессии. Она выведена из сферы оказания услуг и включена в педагогический процесс.

Значительно повышается интерес к спорту в целом. Как рассказали “Солидарности” в профсоюзе работников физической культуры и спорта Московской области, активизировался массовый спорт. Проводятся фестивали, турниры, товарищеские встречи, соревнования, массовые забеги - причем в любое время года. Работники целыми коллективами участвуют в Спартакиаде трудящихся, которую организуют Министерство спорта РФ и Федерация независимых профсоюзов России.

Однако снова и снова специалисты возвращаются к основополагающей проблеме физкультурного движения и массового спорта - отсутствию системности в его развитии. Очень точно значение системности охарактеризовала Елена Осташова:

- В Советском Союзе спорт был “вторым дыханием”. Была система, встроенная в жизнь всего общества.

Вопрос “какую систему строить?” важен даже не столько для любителей спорта, сколько для тех, кто в этой отрасли работает.

- Необходимо определить стратегические государственные цели развития физической культуры и спорта и только после этого ставить другие задачи. Сначала надо ответить на вопрос, “что и зачем”, а потом решать, “как”, - рассуждает Константин Белый.

По его мнению, целями могут быть оздоровление нации, подготовка населения к защите Родины, развитие массовых соревнований, национальных и базовых (т.е. популярных в народе) видов спорта, развитие спорта высших достижений для продвижения имиджа России за рубежом, развитие спорта как бизнеса и так далее. Эти цели сильно различаются, но каждая требует принять комплекс мер и решить ряд задач. Поэтому важно выбрать одну-две главные стратегические цели и выстроить соответствующую структуру.

О необходимости системного подхода говорят и профсоюзы, и многие тренеры. Наиболее важной задачей названа системная поддержка “основания пирамиды”, то есть развитие физкультуры и массового спорта. Это не только укрепляет здоровье населения, но и создает новые рабочие места, стимулирует экономику. Разрабатывая такую стратегию, стоит вспомнить о советском опыте, считает Елена Осташова:

- Существовала система, которая была встроена в жизнь всего общества начиная с детского сада, где с трех до шести лет проводились оздоровительно-закаливающие процедуры, физкультурные занятия.

Елена Осташева напоминает, что специалисты в этой системе были социально защищены и обеспечены. И на заводах, и в учебных заведениях были должности инструкторов физкультуры. За создаваемыми в микрорайонах тренажерными залами были закреплены штатные инструкторы из жилищно-коммунального отдела, получающие зарплату за счет 3% отчислений от квартплаты и 5% от аренды помещений. Сейчас такой системы нет, хотя физкультура и спорт развиваются на разных уровнях, и профсоюзы играют в этом заметную роль:

- Наш отраслевой профсоюз создан в 2007 году. До этого мы входили в профсоюз работников культуры. За эти 15 неполных лет мы создали свыше 100 первичек, в которые объединены 6000 членов. Профсоюз использует любые возможности для взаимодействия с разными организациями, - говорит Осташева.

Увы, отсутствие единой стратегии развития спортивной отрасли этому взаимодействию мешает. Вот только один пример. В Московской области “оптимизированы” врачебно-физкультурные диспансеры и кабинеты врачебного контроля. Справку о допуске к занятиям или участию в соревнованиях дает терапевт общей практики, работающий в муниципальной поликлинике. На следующий год спортивные школы должны получить образовательную лицензию, и у них остро встает вопрос с медицинским обеспечением. В концепции развития детско-юношеского спорта четко указано, что в спортивных школах должны быть врачи, а значит, их деятельность возможна только после лицензирования по профилю “спортивная медицина”, для чего каждой спортивной школе нужно приобрести медицинское оборудование на сумму около 800 тыс. рублей. Откуда школам взять такие деньги?

Но дело не только в деньгах. Откуда взять квалифицированных специалистов? Остро не хватает и профильных психологов, которые работали бы как раз на уровне спортивных школ и секций, помогали отбирать перспективных учеников, целенаправленно занимались с одаренными детьми.

По мнению профсоюза работников физкультуры и спорта Подмосковья, в деятельность спортивных профсоюзов необходимо интенсивно привлекать средства, так как взносов не хватает. Может, ввести для профессиональных спортсменов и спортивных агентов сбор. Скажем, 2% от зарплаты спортсмена, получающего свыше миллиона рублей в месяц, на развитие профсоюза. Рекомендовать агентам включать это условие в контракты с клубами, проводить рекламные акции, социальные мероприятия, участие в которых профессионального спортсмена будет бесплатным, а средства пойдут целевым назначением для проведения спортивных мероприятий…

Возможно, часть этих предложений и будет учтена. Но чтобы начать систематическое развитие российского спорта в новых условиях, нужно хотя бы пересмотреть “Стратегию развития ФКиС на период до 2030 года”. Она разрабатывалась до пандемии и спецоперации и сейчас уже безнадежно устарела. Необходимость такого пересмотра с учетом интересов работников отрасли уже очевидна.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно