31 марта Государственная дума приняла в первом чтении Закон “О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях”. Проект предусматривает, по сути, повсеместный запрет на проведение пикетов, митингов, демонстраций и шествий. Кроме того, на проведение собраний (вероятно и профсоюзных) организаторы должны получить согласие органов власти. Учитывая спешку,

с которой продавливается законопроект, не исключено, что уже в этом году первомайских демонстраций не будет.

ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ - ПО РАЗРЕШЕНИЮ

Наиболее скандальной оказалась статья 8 законопроекта, запрещающая выражать свою гражданскую позицию вблизи органов власти всех уровней. Кстати, к органам власти можно отнести и паспортные столы, и районные управы, и местные отделения налоговой инспекции, и т.д. О президенте, как водится, тоже побеспокоились: запрещено устраивать акции протеста не только у места его службы, а вообще у всех его резиденций. Также запрещено проводить демонстрации, митинги и пикеты на транспортных магистралях (а к ним можно отнести любую асфальтированную дорогу). Таким образом, устроить пикет, шествие или митинг в центре любого крупного города будет невозможно. В проекте предусматривается и запрет на митинги у представительств иностранных государств, в пограничной зоне, у детских садов, больниц, кладбищ, церквей, предприятий с опасным или вредным производством. Ограничения по месту проведения митинга касаются и “прилегающих” к запретным объектам территорий, причем степень “прилегания” определяет разрешающий орган - с вполне предсказуемыми последствиями.

Но в законе есть один пункт, который перекрывает все вышесказанное: запрещается проведение публичных акций протеста рядом с территориями, зданиями и сооружениями, не обеспечивающими безопасности граждан при проведении публичного мероприятия. Между тем сейчас ни один силовик не поручится за безопасность любого уголка нашей страны. Причем в законе не сказано о том, кто и по каким критериям оценивает степень безопасности заявленного митинга, пикета или шествия. В принципе, большое скопление людей опасно по определению.

В законе провозглашается принцип уведомления о проведении публичной акции, а не получения на то разрешения. Даже понятия “отказ” в проведении, например, митинга нет в тексте законопроекта. Но это - игра слов: в чем разница между запретом акции и отказом принять уведомление о ней - нормальному человеку не понять. А чиновники могут по ряду причин и не принять уведомление. Например, если организатор мероприятия неоднократно нарушал законодательство о публичных мероприятиях, то орган госвласти не вправе принять у него документы. Выходит, власти заведут “черный список” политически неблагонадежных, кому запрещено выступать с протестом против действий тех же властей. Если же чиновник не согласен с местом проведения акции, он обязан предложить другое место. И что помешает ему предложить какой-нибудь пустырь где-нибудь на 101-м километре? Протестующие, конечно, вправе отказаться. Так что все якобы демократично.

Кстати, новый закон, призванный сменить устаревшие нормы и подробно расписать все отношения митингующих и власти, не указал, кто, собственно, будет разрешать (то есть принимать уведомление) акцию протеста. Между тем в указе президента от 24.05.93 № 765 - одной из “устаревших норм” - было четко написано: “О массовой акции с количеством участников свыше 5 тысяч человек письменно уведомляется мэр, до 5 тысяч - префект административного округа, до 1 тысячи - глава районной управы”. После подписания закона президентом “принимать уведомления” сможет кто угодно, как и отказать в приеме.

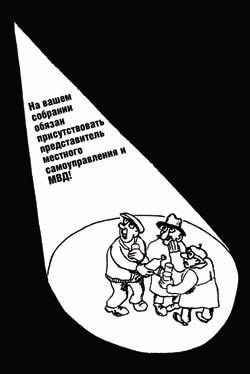

Все вышесказанное касается и обычных собраний. Стало быть, и профсоюзных. Законодатель называет собранием “совместное присутствие граждан, собравшихся для обсуждения коллективных, социально-бытовых, профессиональных и иных вопросов”. Теперь для проведения таких мероприятий надо будет послать в органы власти уведомление, а эти органы, если сочтут помещение “пригодным”, выделят соглядатая, названного “специальным уполномоченным”. Последний имеет право прекратить любое публичное мероприятие, если оно нарушает заявленный регламент или общепринятые нормы морали. А законодательно утвержденных норм морали, как известно, не может быть в принципе, значит, опять все решает чиновник.

ЮРИЙ ГАГАРИН И ДРУГИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

Представлявший депутатам законопроект замминистра юстиции Евгений Сидоренко главным плюсом закона считает то, что документ заменит “устаревшие нормы”. Что правительство не устаивало в прежнем законодательстве, чиновник не пояснил. По его мнению, новый закон более демократичен, а процедура оформления митинга станет “действительно уведомительной”.

Выступление вызвало бурю эмоций. “Если ни один пикет не пройдет около здания администрации, то зачем тогда проводить пикеты?” - возмущался коммунист Сергей Решульский. Он же выразил недоумение в связи с запретом на использование звукоусиливающей аппаратуры во время пикетов: “Может, вообще запретить разговаривать во время пикета?” По словам Сидоренко, эти ограничения вызваны возможными нарушениями работы органов власти. На что немедленно отреагировал независимый депутат Виктор Похмелкин: “У Думы уже десять лет проводят митинги, и никому это не мешает работать”. А независимый депутат Сергей Попов привел исторический пример: “В апреле 1961 года человек впервые полетел в космос, и тысячи людей вышли на улицу. По данному закону они бы все были правонарушителями”.

Депутат от “Родины” Олег Шеин (сопредседатель профсоюза “Защита труда”) сообщил “от имени профсоюзов, экологов и других общественных объединений”, что эти организации выполнять закон не будут. А вот другой профсоюзный депутат - председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил, что этот закон “нужен, чтобы ограничить произвол местных властей, чтобы обеспечить всем гражданам страны равное право на проведение митингов и демонстраций”. Исаев обещал от имени фракции “Единая Россия” тщательно поработать над законопроектом ко второму чтению.

По сложившейся традиции, депутаты поспорили и проголосовали 294 “единороссовскими” голосами “за”. Фракции “Родина”, КПРФ, ЛДПР и ряд независимых депутатов проголосовали против, но не смогли преодолеть голоса партии власти.

Член комитета Госдумы по безопасности от “Единой России” Геннадий Гудков сообщил корреспонденту “Солидарности”, что в его фракции отношение к закону неоднозначное. “Там много несоответствий, например, запрет на проведение акций после 22 часов - а как же факельные шествия? Будем приводить проект в приемлемый вид ко второму чтению”, - сказал депутат. Однако, на его взгляд, убирать нормы, запрещающие пикетировать органы власти, не будут. А бывший ведущий телепрограммы “Русский дом”, депутат от “Родины” Александр Крутов в беседе с корреспондентом “Солидарности” сказал: “Теперь митинговать придется в лесах. Хотя и леса сейчас частными станут...”

“Нам и раньше постоянно запрещали проведение публичных акций. Разрешали только “Идущим вместе”. А с новым законом нам просто вешают лапшу на уши - никакого уведомительного порядка оформления митингов и пикетов как не было, так и не будет”, - сообщила корреспонденту “Солидарности” Ольга Блатова, активистка движения радикальных экологов “Хранители радуги”, прославившихся многочисленными пикетами вредных производств.

Несмотря на принятие закона в первом чтении, вице-спикер Совета федерации Александр Торшин 1 апреля заявил, что в Совете федерации закон не поддержат. А независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков пообещал в случае принятия закона и подписания его президентом обратиться в Конституционный суд.

Как отмечают эксперты, закон пытаются протолкнуть через Думу небывалыми темпами. Обычно между первым и вторым чтениями проходит около месяца. В случае с законом о митингах депутаты решили приступить ко второму чтению через 15 дней. Не исключено, что он будет принят в целом еще до первомайских праздников, и тогда профсоюзам и другим общественным организациям придется изучить опыт первых маевок...

Айдар БУРИБАЕВ

ОПРОС: ГДЕ БУДЕМ МИТИНГОВАТЬ?

Как известно, в среду 31 марта Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, запрещающего митинги и пикеты на автомагистралях, а также у зданий органов власти и дипломатических миссий. За принятие законопроекта “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” проголосовали 294 депутата (при необходимом минимуме 226), 137 - против

и 1 воздержался.

Корреспондент “Солидарности” обратился к профсоюзным лидерам с вопросом: “Где вы теперь будете проводить свои акции протеста?”

Александр СИТНОВ, председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности:

- Где раньше проводили, там и будем проводить. Потому что часто бывали случаи, когда, пройдя первое чтение, закон возвращался на доработку. А во втором чтении принципиально менялись некоторые его спорные положения - после переговоров представителей органов власти с лидерами профсоюзов либо после наших протестов. Другой вариант - в первом чтении принят закон об обязательных профессиональных пенсионных системах, но благодаря нашей серьезной работе с органами власти этот закон вот уже два года как заморожен.

Очевидно, что пытаться влиять на наши органы власти, собравшись на полянке где-нибудь в Медведкове, глупо. Рассуждения о том, что “СМИ обязательно доведут всю информацию до властей” для нас недопустимы.

У нас есть Ассоциация профсоюза базовых отраслей промышленности и когда нам надо, чтобы нас услышали, мы экстренно собираемся, вырабатываем решение и направляем его президенту и всем тем структурам, которые могут на ситуацию повлиять. Я думаю, что этот механизм взаимодействия с властями мы будем использовать и в дальнейшем.

Сергей КУЗИН, председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

- Я хочу сначала посмотреть текст этого законопроекта, чтобы с депутатами разговаривать на равных. И тогда будем принимать решение. Меня интересует позиция трех наших “головных” организаций - ФНПР, МФП и отраслевого ЦК профсоюзов. Я попытаюсь собрать сегодня-завтра информацию об их позиции и возможных действиях. Ну а для нас этот законопроект совершенно неприемлем. А если директор школы зарплату не будет платить своим учителям, тогда как быть? Тоже нельзя будет митинговать? И перед департаментом образования нельзя будет собираться? Интересно, а 1 мая мы тоже не сможем шествовать, например, по Тверской улице?

Я лично - на стороне Сергея Митрохина (представитель “Яблока”, который организовал и участвовал в несанкционированном пикете у здания Госдумы. - Авт.), которого в “кутузку” посадили, и я готов пойти по этому же пути. То есть “яблочники” уже знали об этом вчера, а мы - нет. Меня интересует: где были наши профсоюзные депутаты Госдумы? Где наша фракция “Солидарность”?

Думаю, что если не будет организовано никаких акций протеста против этого законопроекта в масштабах страны или Москвы, мы выступим сами. Не знаю пока, как именно, но бороться обязательно будем.

Галина МЕРКУЛОВА, председатель профсоюза работников народного образования РФ:

- Мы вчера встречались с депутатами из комитета Госдумы по образованию, и я сказала им о нашем отрицательном отношении к данному законопроекту. Мы также отправили г-ну Грызлову протест нашей Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы (это письмо есть на нашем сайте в Интернете), а сегодня обратились к нашей международной организации - Интернационалу образования - за поддержкой... Мы также опубликовали на сайте обращение ко всем нашим организациям, и я думаю, что члены нашего профсоюза выразят свое отношение к этому законопроекту между первым и вторым чтениями. Я не исключаю массовых письменных обращений и телеграмм протеста в адрес органов законодательной власти.

Михаил ТАРАСЕНКО, председатель горно-металлургического профсоюза России:

- Первое чтение - это еще не принятие закона. Нужно сделать все, чтобы такой закон, попирающий права граждан, не прошел. Если мы промолчим, то создание гражданского общества в России отодвинется на неопределенное время. Думаю, будем сейчас советоваться со своими коллегами, как именно протестовать против этого законопроекта.

Анатолий АНИКИН, заместитель председателя Росуглепрофа:

- Ситуация ничего хорошего не предвещает. Мы 18 апреля проведем пленум, куда пригласим “профсоюзных” депутатов Госдумы, расспросим их, как этот законопроект мог пройти и почему. Но, конечно, в ближайшие дни мы с коллегами также соберемся, обсудим этот вопрос и как-то письменно отреагируем. С мест пока никаких откликов еще не получили.

Опрос провел

Алексей РЕУТСКИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Федерация независимых профсоюзов России решительно выступает против принятого Государственной думой 31 марта 2004 г. в первом чтении Федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”. В нынешнем виде он существенно ограничивает конституционные права граждан, в первую очередь - право свободно и гласно выражать свое мнение. Ущемляются и права профессиональных союзов.

Шествия, митинги и пикетирования обычно проводятся там, где есть возможность донести свое мнение до людей, облеченных властью - близ официальных государственных учреждений. Новый законопроект лишает трудящихся такого права.

На практике применение этого закона будет означать следующее: мы все становимся зависимыми от произвола чиновника, который по своему усмотрению будет устанавливать время и место проведения публичных акций, решать, принимать ли заявку на их проведение или отказать без объяснения причин. Подобными действиями власть может заставить людей вернуться к практике маевок начала прошлого века.

Уже ближайший Первомай мы рискуем встретить именно в такой обстановке, ведь в этот день трудящиеся России, объединенные в профсоюзы, традиционно проводят солидарные действия в защиту своих интересов, в том числе и в форме митингов, шествий и демонстраций (наряду с праздничными манифестациями, культурными и спортивными мероприятиями).

Мы считаем, что законопроект в нынешнем виде антидемократичен, входит в противоречие с Конституцией страны и должен быть существенно доработан во втором чтении. Мы требуем соблюдения установленного законом “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” порядка рассмотрения законопроектов, затрагивающих социально-трудовые права работников.

ФНПР настаивает на вынесении проекта Федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с целью его корректировки с учетом мнения всех сторон социально-трудовых отношений.

01.04.2004

Председатель ФНПР М.В.ШМАКОВ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ МАЕВКИ?

Самой ранней формой празднования Первомая была нелегальная маевка, получившая свое название от традиционных маевок-пикников, с XVIII в. устраивавшихся в этот день горожанами. Во многих городах Европейской России 1 Мая считалось “полупраздником”, и в этот день работали только до обеда. После двух часов дня, если позволяла погода, горожане, вне зависимости от социального статуса, взяв с собой еду и выпивку, а иногда и самовар, отправлялись семьями и дружескими компаниями в рощу, лес, на берег реки, где и веселились до наступления темноты. Нелегально маевки чаще всего проводили в лесу, подальше от посторонних глаз и ушей. На них выступали с политическими речами свои и приезжие ораторы, как правило, революционеры-профессионалы; пели и разучивали революционные песни, декламировали стихи, в том числе и собственные, посвященные первому рабочему празднику. В “политических пикниках”, как иногда называли нелегальные маевки, наряду с рабочими нередко участвовали и революционно настроенные представители интеллигенции и учащейся молодежи. С начала 1900-х гг. 1 Мая стали отмечать еще и забастовками, митингами, демонстрациями, зачастую устраивавшимися в ближайшее к нему воскресенье.

В 1905 - 1906 гг. в некоторых городах прошли “лодочные” демонстрации и митинги, в которых участвовала преимущественно молодежь. Свои формы празднования Первомая сложились среди политических заключенных - рабочих и революционеров -профессионалов. В тюрьме его обычно отмечали пением революционных песен и вывешиванием в окнах камер красных “флагов” (рубаха, шарф, платок и т.п.)...

К осени 1905 г. в среде революционно настроенных рабочих завершилось формирование нового похоронного обряда (похороны-демонстрации), позднее получившего название “красные похороны”. Бытовал он в двух вариантах. Для одного из них (гражданские похороны) был характерен полный отход от церковного ритуала. Для другого (полугражданские похороны) - сочетание церковного и гражданского ритуалов. По новому обряду хоронили преимущественно жертв царизма (не обязательно рабочих). Инициатива проведения похорон - демонстраций обычно исходила от партийных кружков и комитетов. Но решающее слово при выборе ритуала похорон принадлежало родным покойных. Рабочие чаще отдавали предпочтение полугражданским похоронам. И гражданские, и полугражданские похороны завершались траурным митингом у свежей могилы. С кладбища все расходились с пением революционных песен. Отличительными особенностями похорон -демонстраций были: преобладание в колористической гамме траурной процессии красного цвета; появление на флагах, лозунга и лентах венков надписей, подчеркивающих политический характер процессии и выражающих солидарность с погибшими; многократное исполнение траурного революционного гимна “Вы жертвою пали...” (“Похоронный марш”).

В 1905 г. среди российских рабочих широкое распространение получил и обычай коллективного поминовения жертв царизма 32. Как и похороны -демонстрации, “рабочие панихиды” бытовали в сочетании с церковным ритуалом и без него (значительно чаще). Первые обычно совершались на производстве, вслед за устраивавшимися там по различным поводам молебнам, и крайне редко в храмах. По окончании панихиды по “царем невинно убиенным”, в толпе рабочих нередко появлялось красное знамя, иногда кто-то произносил “соответствующую случаю речь” и в заключение все пели “Похоронный марш” (даже если не было никаких речей). После него могли петь и другие революционные песни. Частый отказ священников служить панихиды по жертвам царизма в немалой степени способствовал широкому распространению гражданского ритуала коллективного поминовения, в 1905 - 1906 гг. завершавшего большинство собраний и митингов рабочих. Для него также обязательным было исполнение “Похоронного марша” (два - три раза подряд), которому всегда предшествовало предложение почтить память павших в борьбе за свободу. “Рабочие панихиды”, на которых зачастую поминали не родных, не друзей и даже не знакомых, а безвестных соратников по общему делу, как и похороны-демонстрации, думается, можно рассматривать как одну из форм проявления рабочей солидарности.

Из материала Н.С. ПОЛИЩУК Обычаи и нравы рабочих России (конец XIX - начало XX вв.)

P.S. К сожалению, после принятия закона о митингах дореволюционная практика “красных похорон” уже не может быть востребована профсоюзными организациями (в законопроекте имеется запрет на проведение митингов на кладбищах). Однако маевки в лесу проводить можно. Во всяком случае, до принятия нового Лесного кодекса...

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте